Der Wunsch nach Unternehmensagilität ist bereits etwas in die Jahre gekommen und hat sich längst weit über den IT-Bereich hinaus ausgebreitet. Für die einen ist Agilität noch immer eine Vision mit Zugkraft. Bei anderen hat sich Desillusionierung breitgemacht: Die Versprechungen des Hypes wurden bei weitem nicht überall eingelöst. Es war lange ein Vorurteil dass sich «Agilität eher für kleinere Unternehmen» eignet. Danach kamen SAFe und andere Frameworks für «skalierte Agilität», welche die Herausforderung annahmen, Grosskonzerne zu agilisieren. Scheitern oder Erfolg beim Einführen von Agilität hängt nicht nur von der Grösse des Unternehmens ab.

Spannend wird es, wenn man sich einmal mit der Frage beschäftigt, wie die Entwicklungsphase des Unternehmens relevant wird, wenn Agilität «hinzugefügt» wird. Dieser Frage möchte ich in diesem Blogpost nachgehen.

Pionierphase: Von flexibel bis agil oder Laisser-faire?

Wird ein Startup gegründet, geschieht dies meist um einen kleinen Personenkreis herum. Die Gründerperson steht im Zentrum und anfangs wird kaum über Prozesse, Strukturen und Funktionen gesprochen. Da es überaus wichtig ist, Kunden und Kundinnen zu finden, richtet sich das ganze Unternehmen mit voller Kraft auf deren Bedürfnisse aus. So kann es sich – da sehr schlank – auch sehr schnell an diese anpassen. Sogar der ganze Unternehmenszweck kann sich verändern, wenn man feststellt, dass die Bedürfnisse woanders sind als man bei der Gründung angenommen hat.

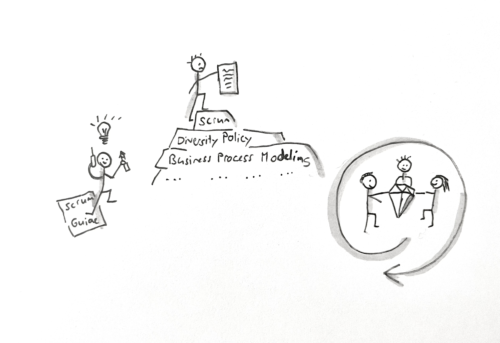

Agilität (etwa nach Scrum) in so einem Unternehmen einzuführen macht erst Sinn, wenn ein Produkt vorhanden ist und stabile Projekte mit stabilen Kundenbeziehungen entstehen. Bedingung für sinnvolle Agilität ist auch, dass Teamarbeit bei grösseren Vorhaben nötig wird. Erst dann entsteht die Idealsituation für agile Prozesse. Die vorgegebene Meetingstruktur und vorgegebene Verantwortlichkeiten helfen, die naturgegebene Flexibilität des Unternehmens für den Kundennutzen in nachvollziehbare und Orientierung gebende Bahnen zu lenken. Für solche Situationen wurden agile Frameworks wie Scrum ursprünglich entwickelt.

Gibt man nicht Acht, drückt die Pionierphase der entstehenden Unternehmensagilität jedoch schnell ihren Stempel auf. Hier kann man etwa beobachten, dass sich die Meetingstruktur plötzlich wieder verändert. «Wieso ein Daily Meeting? Wir sprechen uns doch eh spontan ab» oder «Wir lassen die Retrospektive weg, sonst ist das bei 5 Leuten zuviel Overhead». Auch in den Funktionen zeigt sich der in der Pionierphase typische Widerstand gegen vorgegebene Strukturen. «Der Scrummaster, den braucht es eigentlich nicht, das macht am besten die Person, welche auch Product Owner ist«. Der eigentlich ordnende und komplexitätsreduzierende Faktor, den Agilität hier bieten würde, kann so nicht voll seine Wirkung entfalten.

Differenzierungsphase: Die Struktur schluckt Agilität

Genau umgekehrt funktioniert es bei Organisationen in der Differenzierungsphase. Das sind etablierte, meist grössere Unternehmen, welche einen hohen Grad an definierten Prozessen und Strukturen mitbringen. Die Funktionsbeschreibungen sind detailliert und häufig wird in Projekten gearbeitet. Der Wunsch nach Agilität entsteht hier oft, weil ein gewisses «Silodenken» durch die Strukturen entstanden ist. Dieses möchte man zum Vorteil des Kundennutzens gerne aufbrechen möchte. Auch ist die Organisation in dieser Phase durch die vielen Prozesse möglicherweise etwas träge geworden, was zu Marknachteilen führen kann.

Unternehmensagilität mit dem Versprechen von grösserer Kundennähe, mehr Flexibilität und Wertorientierung findet hier grossen Anklang. Frameworks von skalierter Agilität wie SAFe oder LeSS und eine geschulte Schar von Consultants stehen bereit, um die Bedürfnisse dieser Organisationen abzudecken.

Gibt man nicht Acht, passt sich jedoch auch hier die Agilität schnell wieder der Differenzierungsphase an. Gerade SAFe lädt dazu ein, den bestehenden Prozessen zusätzlich neue (agile) Prozesse hinzuzufügen. So tauchen im Intranet noch weitere Policies, Team-Chartas, wachsende Impediment-Kataloge und definierte Schätzprozesse auf. Kleine Projekte müssen sich in die grösseren Strukturen mit zyklischer Auslieferung einfügen, selbst wenn das für ihre Produkte gar keinen Mehrwert schafft. Oft bleiben zusätzlich zu den Scrum-Meetings eine ganze Reihe weiterer Abstimmungssitzungen und Project-Boards in den Agenden erhalten. Die eigentlich verschlankende Funktion der agilen Frameworks kommt so kaum zur Wirkung. In einigen Fällen wird sogar die ursprüngliche Hierarchiestruktur erhalten. Die Führungskraft eines Teams heisst jetzt «Scrum Master» oder «Product Owner», ihre Funktionen übt sie jedoch alle gleich aus wie bisher.

Was sich diese Organisationen von Agilität eigentlich wünschen, wäre der Übergang in die Integrationsphase.

Integrationsphase: Unternehmensagilität als Organisationsentwicklungsaufgabe

In der Integrationsphase finden wachsende Unternehmen einen Weg, wie sie trotz einer gewissen Grösse und Standardisierung den Kundennutzen und die Wertorientierung wieder ins Zentrum ihrer Organisation bringen. Dies ist jedoch nicht nur eine Frage der richtigen Prozesse, sondern ein Thema für die ganze Organisation in all ihren Aspekten. Deshalb greift ein prozessfokussiertes «Change Management» z.B. zur Einführung von SAFe oft zu kurz. Viele Aspekte müssen für den erfolgreichen Übergang in diese Phase und eigentliche Unternehmensagilität balanciert werden:

- Wie schaffen wir Orientierung durch klare Standards und Prozesse und gleichzeitig Freiraum für kundennahe Innovation?

- Wie bringen wir unsere Werte und Strategie regelmässig ins Bewusstsein unserer Mitarbeitenden, so dass sie ihr Handeln danach ausrichten können?

- Wie erhöhen wir als Führungskräfte die Eigenverantwortung und schaffen möglichst kurze Entscheidungswege?

- Wie gestalten wir unsere Funktionen, so dass sie ein übersichtliches Ganzes bilden und in einer sinnvollen Granularität definiert sind?

- Wie schaffen wir Spielraum und sinnvolle Rahmenbedingungen für die Verwendung materieller und finanzieller Ressourcen?

Diese sind Beispiele für Organisationsentwicklungsthemen, welche alle für einen nachhaltigen Übergang in die Integrationsphase angegangen werden sollten. Nur für wenige geben agile Frameworks eine definitive (und für das einzelne Unternehmen sinnvolle!) Antwort. Ansätze zur Funktionsgestaltung, flexible Budgetierung sowie zur Balancierung von Standardisierung und Freiraum sind zwar in Scrum bzw. SAFe vorhanden. Die Gefahr der Übernahme eines solchen Frameworks ist, dass der Organisation einfach etwas übergestülpt wird – im Sinne von «was nicht passt, wird passend gemacht». Was bei Airbus funktioniert hat, muss jedoch für einen Schweizer Versicherungskonzern nicht automatisch auch passen. Im Einzelfall findet man eine nachhaltige Lösung für das Gesamtunternehmen nur mit dem innovativen Einbezug der Betroffenen, welche ihr Fachgebiet und die Bedürfnisse der Organisation am besten kennen. Als Organisationsentwicklerin unterstütze ich Sie gerne dabei.