Geht eine “wertorientierte Kultur” auch, wenn das Unternehmen wächst?

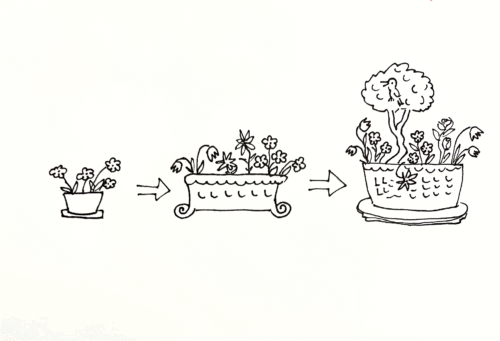

Oft treffe ich auf die Idee, dass es hier eine Art “Naturgesetz” gäbe: Wenn Unternehmen wachsen, dann sei es so:

- Zuerst macht es Spass, die Leute sind cool und wie eine Familie, aber der Lohn ist leider nicht so hoch und eventuell reicht das Geld nicht – Startup halt.

- Danach wächst das Unternehmen, oder wird gar verkauft. Man wird ein Rädchen in der Maschine und die Arbeit wird mühsam, bürokratisch und manchmal sogar eher sinnlos. Der Lohn wächst aber mit und erhält eine Art “Schmerzenskomponente”.

Doch eigentlich ist das überhaupt nicht zwingend.

Es ist lediglich einfacher, eine menschen- und wertzentrierte Unternehmenskultur zu haben, wenn man noch kleiner ist. Aber es ist auch einfacher, die Buchhaltung zu organisieren, wenn man noch kleiner ist. Kein Unternehmen würde jedoch die Buchhaltung ohne Unterstützung und bessere Tools einfach “mitwachsen” lassen. Warum glauben so viele Unternehmen, dass eine bewahrenswerte Unternehmenskultur ohne Pflege einfach mitwächst?

Startup-Kultur bewahren: Die «Cultural Assets» und nötige Abschiede

Wir sprechen hier von der Pflege von “cultural assets”. Doch worum geht es eigentlich? Welche positiven ökonomischen Auswirkungen hat die Startup-Kultur, die man bewahren könnte? Einiges ist vorstellbar:

- Recruiting und Halten von guten Mitarbeitenden durch gute Beziehungen der Mitarbeitenden untereinander

- Effizienz in den Prozessen – weniger Overhead

- Reelle Verantwortungsübernahme in der Führung, wenig “Gärtchendenken”

- Gelebte Kundenorientierung: nah an Kunden und Kundinnen sein

- Flexible, eigenverantwortliche Reaktion auf Marktbedürfnisse (Innovation)

Diese Faktoren möchte wohl jedes Unternehmen gerne ins Wachstum mitnehmen. Wo es komplizierter wird, ist hingegen die andere Seite der Medaille: Was an der Startup-Kultur kann und soll nicht mitwachsen? Wovon müssen wir Abschied nehmen, wenn wir die guten Dinge mitnehmen wollen?

Loswerden könnte man etwa:

- die Kehrseite des Familiären: Beziehungen regieren das Unternehmen. Wer wen kennt, ist wichtiger, als wer was kann. Abgrenzung ist schwierig: Spreche ich als Peter oder als Chef? Es wird schnell persönlich, deshalb wird Notwendiges manchmal auch nicht angesprochen. Es gibt «Lieblingskinder» und «Eltern» (mit Sonderrechten). Dies ist nicht immer zum Wohl des Unternehmens als Ganzem. Das Bild der «Familie», so liebgeworden es ist, skaliert leider nicht gut.

- Alle können überall mitreden, alle machen theoretisch alles: Das skaliert ab einer bestimmten Grösse einfach nicht mehr, sondern hier ist eine sorgfältige Beteiligungsstruktur und Differenzierung in den Prozessen notwendig. Es gibt z.B. eine Obergrenze für Teamgrössen, welche noch als effizient gelten.

- Die Gründer und Gründerinnen als kulturelle Leitsterne: Solange diese noch da sind, kann das funktionieren. Wenn diese das Unternehmen verlassen möchten oder das Unternehmen zu gross wird, muss der kulturelle Leitstern (d.h. die Identität) anders organisiert werden.

Wenn ein Unternehmen wächst, kann es also tatsächlich die Kultur nicht «behalten». In einer Veränderung ist es normal, dass sich Dinge wandeln. Die Frage ist nur, wohin! Es kann also nur um ein «Mitwachsen» der wertorientierten Kultur gehen, nicht um ein Stagnieren.

Unternehmen wächst: Wie wächst die Kultur mit?

Es gilt nun also, einen sorgfältig ausbalancierten Entwicklungsprozess zu starten: Wie schaffe ich grösstmöglichste Beteiligung UND bleibe in Prozessen und Kommunikation effizient? Wie behalte ich die guten Beziehungen der Mitarbeitenden UND schaffe Fairness, Rollen- und Erwartungsklarheit? Wie verankere ich die Kultur authentisch und nachhaltig, wenn die «Leitpersonen» nicht mehr da sind?

Es versteht sich von selbst, dass dies keine «HR-Aufgabe» ist. Ein solcher Umbau, welcher in zentrale Prozesse, Organigramm, Funktionen und gelebte Identität eingreift, muss von der gesamten Geschäftsleitung mitgetragen und mitgestaltet werden. Zumindest, wenn das Resultat nachhaltig sein soll, ist das Wissen und die Erfahrung der ganzen Organisation zentral und sollte unbedingt einfliessen können.

Man kann sich nun fragen, wie man dies tut. Nun gilt der Leitsatz, dass schon im Veränderungsprozess spürbar sein sollte, wie das angestrebte Zielbild sich schliesslich anfühlen soll (“Ziel-Weg-Stimmigkeit der Organisationsentwicklungsprozesse”). Vielleicht ist es am sinnvollsten, sich vor Augen zu halten, wie man im Gegenteil die Kultur schnell zerstören würde, und was man anstatt dessen tun könnte. Zum Beispiel:

| Anstatt (NUR)… | LIEBER (aUCH)… |

|---|---|

| …die Firmenwerte von einer Employer Branding Agentur entwickeln lassen und dann den Mitarbeitenden in einer grafischen Aufbereitung präsentieren Botschaft: «Marktgerecht und professionell» | …die Mitarbeitenden zentral in den Gestaltungsprozess der neuen Identität einbeziehen (was macht uns aus?) und nur die Visualisierung auslagern Botschaft: «Das Unternehmen seid ihr» |

| …die Geschäftsleitung mit einer externen Beraterin ein Konzept entwickeln lassen, wie die Firmenstruktur, Prozesse und Funktionen in Zukunft aussehen sollten Botschaft: «Wir denken für euch, wenn es komplexer wird» | …in einem mehrstufigen Prozess die wertschöpfenden Teile der Organisation eine Struktur und Prozesse (mit-)entwickeln lassen, welche von der Geschäftsleitung vorgegebene Rahmenbedingungen erfüllt Botschaft: «Wir vertrauen auf euer Mitdenken» |

| …HR einen Kodex zu Verhaltensweisen ausarbeiten zu lassen, welcher Fairness in der Führung sicherstellen und Burnouts durch mangelnde Abgrenzung verhindern soll Botschaft: «Hauptsache verschriftlicht» | …die Führungskräfte ihre Rollen, Funktionen und Tätigkeiten regelmässig reflektieren und weiterentwickeln lassen Botschaft: «Ein Kodex entsteht täglich im Handeln» |

Die Aktivitäten der rechten Kolonne sind für das Unternehmen aufwändiger und ziehen Zeit vom operativen Geschäft ab. Meist empfiehlt es sich auch, externe Organisationsentwicklung beizuziehen, um nicht unbeabsichtigt in kulturelle Fettnäpfchen zu treten, die man gar nicht öffnen wollte. Ein externes Sparring hilft auch dabei, nicht unwillkürlich wieder die gleichen organisationsinternen Muster zu reproduzieren, welche man eigentlich los werden wollte. Wenn man den Aufwand nicht scheut, hat man aber zumindest die Chance, seine «cultural assets» mit dem Unternehmen mitwachsen zu lassen.