In Medizin, Pädagogik, Psychologie oder Sozialarbeit – kurz, in vielen Berufen, wo der Mensch im Zentrum steht – ist Intervision eine gängige Methode. Es bedeutet, dass sich Berufsleute in regelmässigen Abständen treffen, um über Fälle aus ihrer Arbeit zu sprechen und daraus gemeinsam zu lernen. Gleichgestellte beraten sich also gegenseitig auf Augenhöhe (im Unterschied zu Supervision, in der ein Experte oder eine Expertin die Gruppe anleitet und auch umfangreichere Erfahrung einbringen kann).

In anderen Berufen ist die Intervision , oder auch die «Kollegiale Fallberatung» immer noch sehr wenig bekannt. Zunehmend gibt es aber auch dort Situationen, wo diese sehr sinnvoll sein könnte. Nicht zwingend, weil ein «menschlicher Fall» dort im Zentrum steht, sondern vor allem, wenn es um Situationen geht die:

- entweder so komplex sind, dass sie sich mit traditionellen «Best Practice»-Ansätzen nicht hinreichend bewältigen lassen (z.B. Management von grösseren Projekten, Organisationsentwicklung, Change Management)

- oder aber einen hohen Anteil «menschlicher Faktoren» beinhalten (Sport-Training, Führungssituationen, Kommunikations- und Konfliktthemen)

Warum aber lohnt sich Intervision? Es gibt dafür mehrere Gründe.

Grund 1: Mentoring-Angebote skalieren

Intervision kann Mentoring nicht nur ergänzen, sondern auch sehr gut skalieren. Das Mentoring stösst nämlich sehr bald an Grenzen, wenn die Betreuungszeit eines Mentors oder einer Mentorin ausgeschöpft ist. Statt immer wieder neue MentorInnen einzustellen, können sich die «Lernenden» in einer regulären Intervision selbst organisieren. Der Mentor oder die Mentorin bildet dann die Lerngruppe soweit aus, dass sie die Intervision miteinander machen können und kommt punktuell wieder für «Supervisions»-Settings hinzu.

Dabei bedeutet die Ausbildung für die Intervision nicht, dass alles Wissen des Mentors an die Intervisionsgruppe übergeben werden muss. Es geht dabei nur um einen Prozess, den die Beteiligten erlernen müssen, um sich selber gegenseitig beraten zu können (siehe dazu letzter Abschnitt). Neben dem Prozess geht es vor allem auch um das Erlernen einer Haltung: Augenhöhe, Respekt, gemeinsam lernen wollen.

Grund 2: Die Kompetenzen der Beteiligten sichtbar machen

Wer hat nicht schon erlebt, dass man selbst als Expertin oftmals ratlos ist, wenn es um eigene Betroffenheit geht? Dass man den Blick für Offensichtliches verliert, wenn man sich an einem Thema schon eine Weile die Zähne ausgebissen hat? Ein moderner «Experte» ist weder jemand, der alles weiss, noch eine Person, welche keine Fehler macht. Dazu passt das Format Intervision sehr gut: Alle haben Fragen, kein Niveau ist so hoch, dass es nichts mehr zu lernen gibt. Alle Beteiligten sind gleichberechtigt, niemand «weiss es besser». Dies stärkt das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden, schafft Vertrauen und legt den Grundstein für eine gute Fehlerkultur.

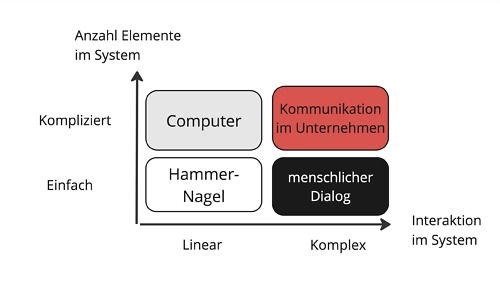

Und wer noch zweifelt, was der Wert eines «ungelehrten» Inputs sein kann: In meiner Zeit als Software-Entwicklerin haben wir selbst die Programmcode-Reviews ab und zu so durchgeführt, dass Personen mit weniger Erfahrung die Fachexperten «reviewed» haben. Selbst für die erfahrene Softwarearchitektin sind die geschickten «dummen Fragen» einer nicht im Thema arbeitenden Person hilfreich, da man beim Erklären plötzlich neue Einsichten gewinnt. Dies gilt umso mehr, wenn die Situationen nicht mehr nur kompliziert sind (d.h. durch viel Fachwissen bewältigbar), sondern eher «komplex».

Grund 3: In komplexen Domänen macht Intervision mehr Sinn als Experteninput

Es gibt verschiedene Modelle, welche Probleme nach ihrer Komplexität ordnen. Ein wesentlicher Bestandteil einer komplexen Domäne ist in der Regel die Interaktion, welche einerseits einen Unvorhersehbarkeitsaspekt beinhaltet, oft aber auch sehr reich ist.

Menschliche Kommunikation zum Beispiel ist komplex, weil für den Sender nie voraussehbar ist, wie und was von der Botschaft wirklich beim Empfänger ankommt. Gesendet wird nicht nur ein «Wortinhalt», sondern auch eine Beziehungsbotschaft, eine Selbstkundgabe und allenfalls ein Appell (siehe z.B. das Vier-Seiten-Modell). Zudem sendet ein Mensch nicht nur auf dem auditiven, sondern auch dem nonverbalen Kanal.

Für komplexe Problemstellungen gibt es in aller Regel nur wenig «Best Practice»-Ansätze, um Erfolg zu haben. Lösungen müssen vielmehr situationsadäquat entwickelt werden. Und genau dabei kann es sehr helfen, die Situation gemeinsam mit Aussenstehenden zu reflektieren. Dies ist, was in einer Intervision geschieht.

Wie gestalte ich eine Intervision?

Haben Sie ein Themengebiet mit einem komplexen Aspekt identifiziert? Dann ist das ein möglicher Anlass, Intervisionsgruppen aufzugleisen. Dabei kann folgende Anleitung helfen:

- Bestimmen Sie den Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die optimale Grösse einer Intervisionsgruppe ist 3 – 7 Teilnehmende. Bei zwei Leuten stellt sich allzu schnell eine unmoderierte «Frage-Antwort»-Situation ein, bei mehr als 7 wird es schwierig, dass alle Teilnehmenden Gelegenheit bekommen, eigene Themen einzubringen. Da für ein solches Format der Aufbau von Vertrauen und psychologischer Sicherheit zentral ist, sollten die Gruppen möglichst stabil bleiben (also eher nicht «wer aus dem Kreis von 50 Leuten hingehen will, geht hin – es ist einmal im Monat!»).

- Schaffen Sie Regelmässigkeit mit einer Terminserie. Die Teilnahme an einer Intervision sollte nicht optional sein, da sonst Situationen zum Lernen verpasst werden, welche den Teilnehmenden möglicherweise zu trivial scheinen oder sich die Teilnehmenden aus falscher Scham zurückhalten. Ausserdem profitieren Teilnehmende gerade auch, wenn sie keinen eigenen Fall einbringen, da man auch aus den Fällen der anderen lernen kann.

- Schulen Sie die Teilnehmenden in einem gängigen Intervisionsprozessformat. Ein sehr niederschwelliges ist zum Beispiel Troika-Consulting von Liberating Structures. Normalerweise folgt jede Intervision einem ähnlichen Schema:

- Sammeln der Fälle: Wer hat heute einen Fall, den wir anschauen könnten?

- Fallgeberin schildert den Fall (nur soweit, dass die Beratung starten kann – kurz halten!)

- Kurze Zeit für Rückfragen (nur soweit nötig für die Beratung)

- Beratungsaktivität z.B. Hypothesenbildung der Beratenden, FallgeberIn hört nur zu

- Feedback der FallgeberIn: Was habe ich mitgenommen, was passt

- Die Beratungsaktivität kann von der Fallgeberin frei gewünscht werden. Sie keine blosse «Ratschlagrunde», sondern dient dazu, neue Perspektiven zu generieren: Was sind meine Hypothesen, wenn ich das so höre? Um welche Kernfrage könnte es (auch noch) gehen? An welche Situation, die ich selber schon erlebt habe, erinnert mich die Geschichte? Was würde die Fliege an der Wand / ein Beteiligter über die Situation erzählen? Wie könnte man (als spielerisches Experiment) die Situation noch eskalieren – und was lerne ich daraus über das, was ich tun sollte?

- Es kann hilfreich sein, explizite Rollen «FallgeberIn», «ModeratorIn» und «Beratende» für die Intervision bzw. für jede Fallbesprechung zu vergeben. In meiner Erfahrung lohnt es sich enorm, sich strikt an den Prozess zu halten, da dies die Qualität der Intervision bestimmt.

Es kann eine gewisse Zeit brauchen, bis sich die Teilnehmenden mit dem Format und den Beratungsaktivitäten wohlfühlen und ein erster Grundstein von psychologischer Sicherheit gelegt ist. Deshalb lohnt sich oft auch eine externe Begleitung beim Aufsetzen der Intervisionsgruppen. Ich helfe Ihnen gerne dabei.